こんにちは、デザイナーでアーティストのマキチャリックスです!

先日ダイソーに行った時に絵の具コーナーに寄ってみました。

水彩絵の具やアクリル絵の具、色鉛筆などの他にパレットや水バケツ、筆やキャンバスまで売っていて、その種類の豊富さに驚きました。

そこで気になるのが品質面ではないでしょうか?

普段は画材屋さんで相談したり、決まった画材はネットで購入したりしていますが、

今回は100均のセリアのアクリル絵の具を使って、有名メーカーの絵の具との比較をしてみたいと思います。

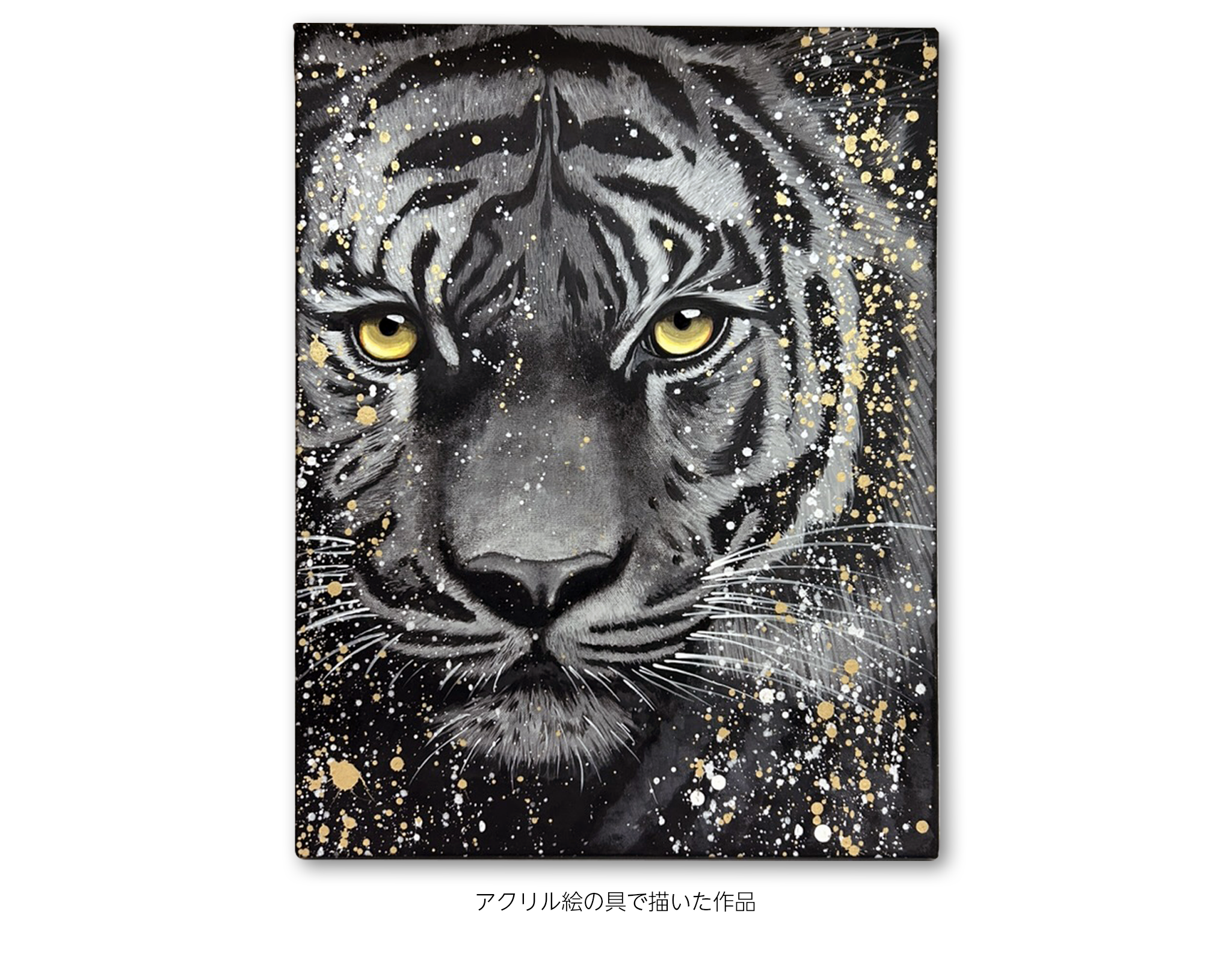

実際に100均絵の具を使って絵も描いてみましたので、これから絵を描いてみたいと思われている方や絵の具選びに悩まれている方の参考になれば嬉しいです。

アクリル絵の具の特徴

初めにアクリル絵の具ってどんな絵の具なの?水彩絵の具と何が違うの?

そう思われている方もいるかもしれません。

ここでは簡単に解説いたします。(詳しくはこちらの記事で解説しています)

https://makicharix.com/acrylicpaint-gouache

絵の具は顔料とバインダー(展色材)で出来ています。

顔料は色の粉で、それを混ぜ合わせる材料という感じですね。

アクリル絵の具は顔料とアクリル樹脂でできています。

アクリル樹脂の割合が高いのがアクリル絵の具で、顔料の割合が高いのがアクリルガッシュです。

それぞれの特徴も異なります。

有名メーカーのアクリル絵の具の特徴

アクリル絵の具の特徴で解説しましたが、素材である顔料にも様々ものがあり、原材料が希少なものであれば絵の具の価格も高くなります。

ですので、色によって価格が違うということがあるわけですね。

アクリル絵の具の特徴とは離れますが、

油絵の具はその違いが特に大きいと思いますので、例に挙げてみます。

2,800円

742円

同じコバルトブルーでも20mlで2,800円と60mlで742円とかなり価格差があります。

これは高価な顔料を使っているか、安価な天然顔料や人工顔料で似せて作られているかの違いです。

後者の絵の具には色名に「ヒュー」と付いています。

分かりやすい例で油絵具を例に挙げましたが、他の絵の具でも同じです。

これは安い絵の具が悪いというわけではなくて、企業努力だと思います。

絵の具を買う方がみんなプロの画家ではなくて、むしろ趣味の方のほうが多いわけですから高価な絵の具をいくつも購入するのは大変で、似た色を安く購入できるようにしてくれているのですね。

100均アクリル絵の具の特徴

では100均絵の具はどうでしょうか。

メーカーは100円で販売するという目標が先にあるわけです。

そのために様々な努力や開発を重ねています。

メーカーのアクリル絵の具との違いは

体質顔料(透明の顔料)に染料と展色剤を加えて作られていると言われています。

染料を使用することで価格を抑えています。

アクリルガッシュとの違い

100均に行くとアクリルガッシュという絵の具も売られているお店があります。

このアクリルガッシュはアクリル絵の具とよく間違えられます。

アクリル絵の具とアクリルガッシュはどちらも顔料にアクリル樹脂をバインダーとして作られていますが、その割合が異なります。

アクリル絵の具はバインダーの割合が多いので、透明性が高く重ね塗りに向いています。

また、耐水性、耐光性、耐食性に強くて艶があり、乾くとゴムのような膜を張るのでとても丈夫です。

一方でアクリルガッシュは顔料の割合が多く、不透明で下の色の影響を受けにくいフラットなベタ塗りに向いています。

アクリルガッシュも乾くと耐水性ですが、見た目は艶消しのマットでポスターやイラストなどに向いています。

購入する際は目的に合わせて選ぶようにしましょう。

100均アクリル絵の具のメリット

ここでは100均絵の具のメリットについて解説していきます。

価格の安さ

なんと言っても最大のメリットは価格の安さだと思います。

100均に行く時ってどんな時でしょうか?

ある程度の品質で価格を抑えたい時に行くことが多いのではないでしょうか。

20mlとか30mlで100円はかなり安いですよね。

基本色+特別色

色数は決して多くはないと思いますが、基本の色は揃っています。

また、ラメ入りやゴールドなどの特別色もラインナップされています。

例えばお子様が画用紙に絵を描いたり、工作したものに色を塗ったりするには十分な色数があると思います。

もちろん無い色も混色すればできますし、色の勉強にもなります。

DIYにも使える

アクリル絵の具は紙やキャンバスに絵を描くことだけではなく、様々なものに描くことができます。

例えば、別の記事でも紹介していますが石に描くこともできますし、コンクリートにも描けちゃいます。

https://makicharix.com/watercolorpaints

自作の本棚やハンドメイド作品。

乾くと耐水性なので水がかかるような鉢植えなど。

ペン立てなどに絵を描いてオリジナルのものに仕上げたり、缶詰などの空き缶などに描いてみても面白いと思います。

筆や刷毛も100均で売っていますので、かなり価格を抑えることができます。

100均アクリル絵の具のデメリット

メリットでは主に価格の安さと、利用シーンの多さを挙げてきましたが、ここではデメリットを挙げていきたいと思います。

色数が少ない

基本的な色はラインナップされていますが、メーカー品のアクリル絵の具のラインナップと比べるとかなり少ないです。

メーカー品は例えば赤だけでも何種類もあります。

微妙な色の違いを出すときに色の数が少ないのは作品の幅を狭くしてしまう可能性があります。

耐久性、耐光性に不安がある

価格を抑えるために高価な顔料などを使うことはできないので、その分耐久性や耐光性がメーカー品に比べて劣る可能性があります。

もちろん保存状態にもよりますが、趣味で楽しんだり、お子さんの教材として使う分には何の問題もないでしょう。

描いた作品の販売を目的とする場合はおすすめできません。

メーカー品に比べて発色性が違う

顔料の質は発色性に直結します。

逆に言えば、だからこそ良い顔料や高価な顔料を使って高い絵の具になってもそれを使いたいと思う方がいるわけです。

プロの画家さんはそういった発色の違いや微妙な色の違いにまでこだわっている方が多いと思います。

有名メーカーと100均アクリル絵の具との比較

ここまで知識としての違いを解説してきましたが、ここからは実際に絵の具を使って比較していきたいと思います。

「百聞は一見に如かず」ですね。

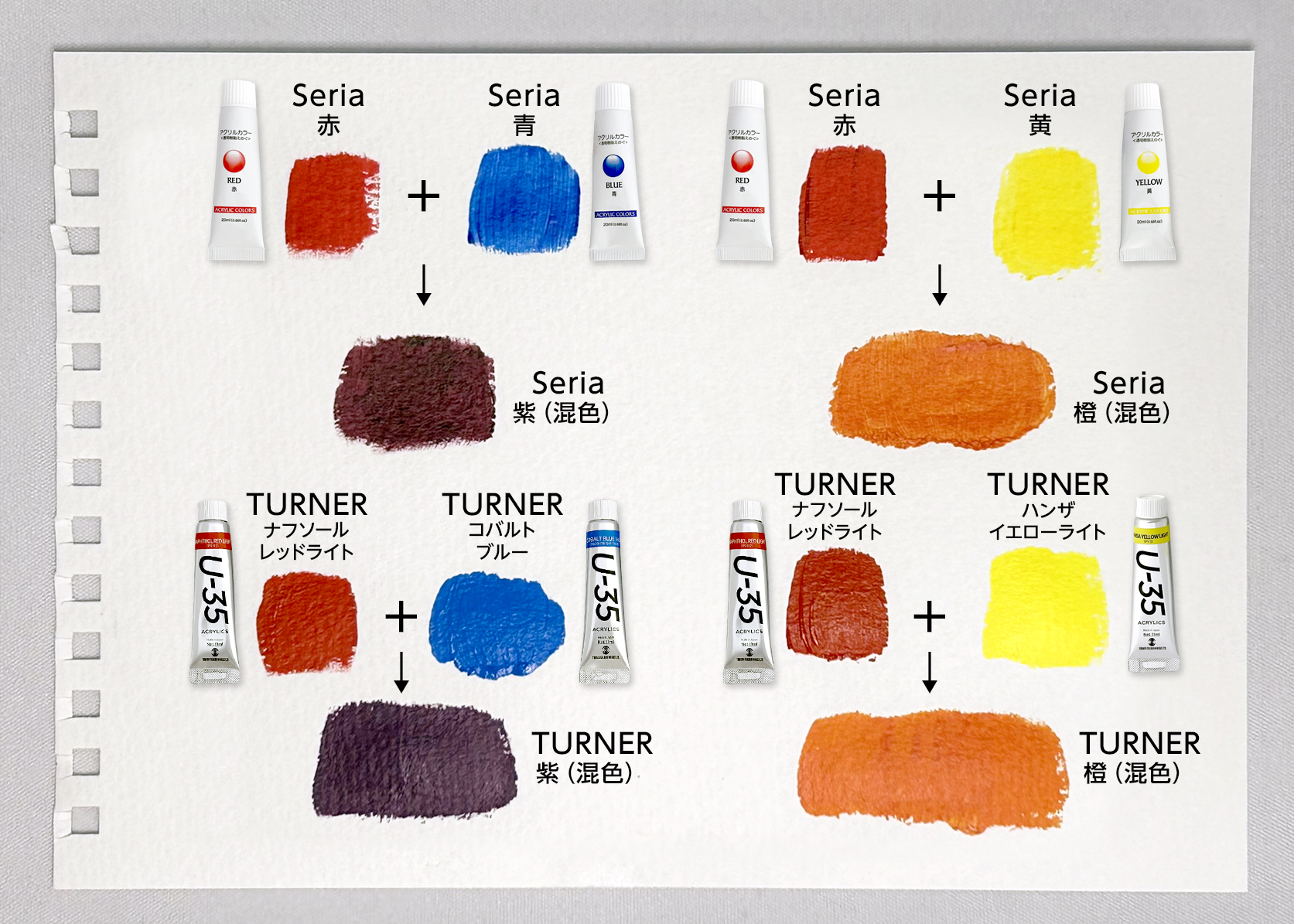

スケッチブックに塗って比較

セリアのアクリル絵の具と、ターナーのアクリル絵の具の同じ色を比較してみました。

写真だと分かりづらいかもしれませんが、肉眼で見ると発色に違いを感じました。

どちらも水を混ぜずに塗っていますが、メーカー品の方がしっかりと発色しています。

おそらくここに顔料の品質の差が出ているのだと思います。

しかしこのくらい分かりにくいところまで価格を抑えながら商品化していると考えると、100均アクリル絵の具もすごいなって思います。

混色して比較

100均のアクリル絵の具では、色の種類が限られていますので、無い色は混色して作らなければいけません。

赤と青を混ぜて紫色を、赤と黄を混ぜて橙色を作ってみました。

アクリル絵の具の紫は青の割合が多くて少し濃くなってしまいましたが、どちらも問題なく混色できるという印象です。

発色の違いはやはり混色でも感じます。

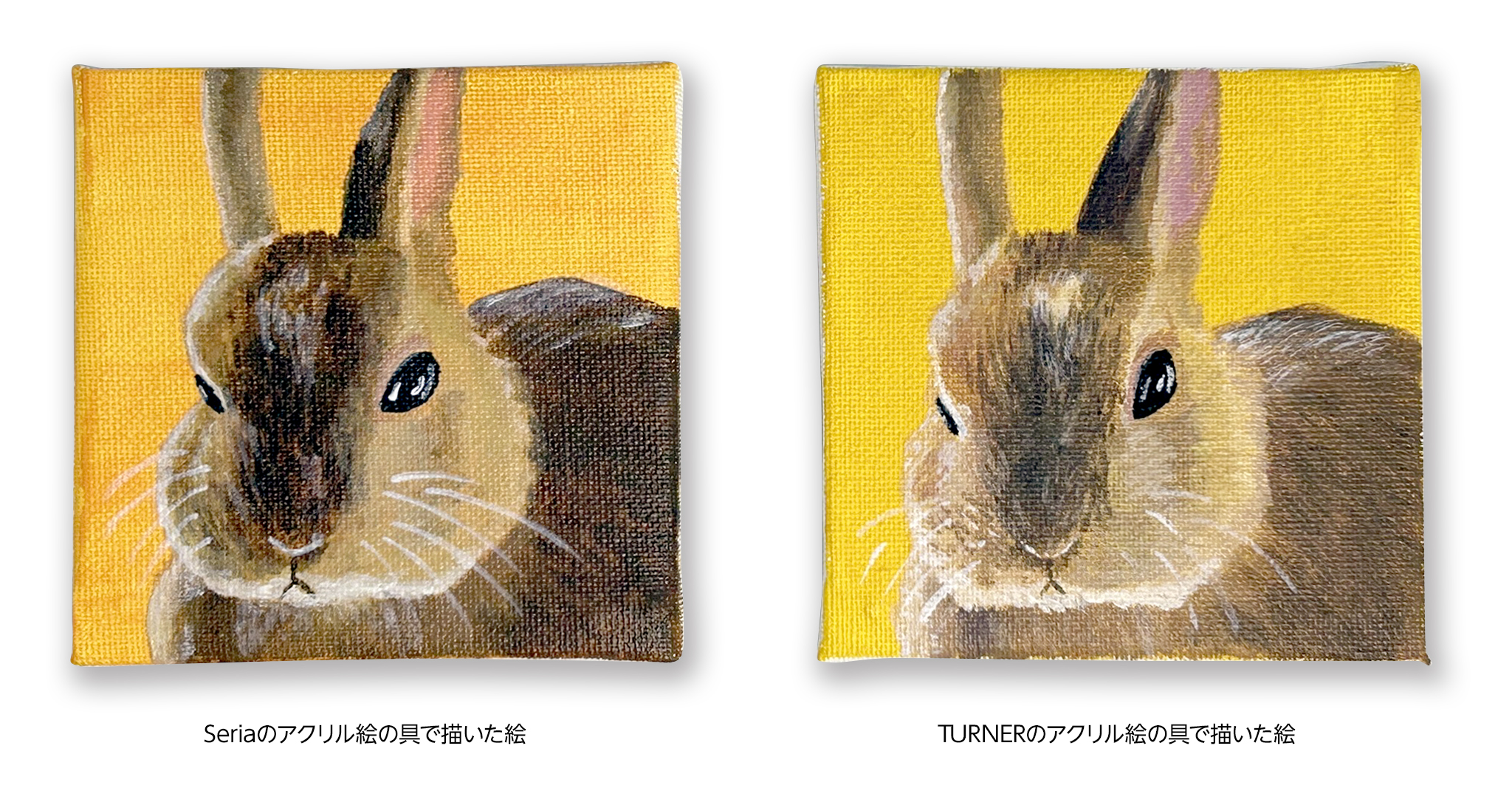

描いた作品を比較

以前にアクリル絵の具の特徴である速乾性を活かして1時間で描いた我が家のペットのブロンちゃんを100均絵の具でも描いてみました。

どちらも制作時間は約1時間くらいです。

左側の100均の方は少しベタな感じになりやすいかなというくらいの印象でした。

背景は混色の黄色ですので色の差は混色の割合の差です。

大きな差は感じられませんでした。

まとめ

メーカー品のアクリル絵の具と100均一のアクリル絵の具では顔料の品質などに違いがあると思われるものの、実際に塗ってみると発色の差はあるものの、その他の大きな差は感じられませんでした。

耐久性や耐光性に関しては、検証に長い時間がかかりますので今回はできませんでした。

なるべく安価に絵を描いたり、趣味やDIYなどで使用する分には何の問題もないと思います。

描いた絵を販売する目的や、長く保存したい場合などは有名メーカーのアクリル絵の具を使用する方が安心だと思います。

特に色のラインナップに関してはメーカー品の方が圧倒的に多いので、微妙な色の表現や繊細な表現をする場合には100均アクリル絵の具は向きません。

今回、もっと違いが出るだろうと思って検証してみましたが発色の差意外に大きな差までは無くて驚きました。

アクリル絵の具を使った作品制作の導入としては100均の画材も良いかもしれませんね。

趣味として続けていったり、描いた絵を販売していきたいと思うようでしたら、絵の具や道具もこだわりのものを使っていくのが良いと思います。

それではまた、別の記事でお会いしましょう!

これだけの種類を100円で揃える会社の努力と開発力はすごいですね。