こんにちは、デザイナーでアーティストのマキチャリックスです!

絵を描く時にあなたは何で何に描きますか?

子供の頃は水彩絵の具で画用紙に描くことが多かったのではないでしょうか。

何故ならば学校の図画工作で使ったり、夏休みの宿題で四つ切り画用紙を指定されたりするからです。

もちろん、絵画教室に通ったり身近な人が絵を描いていたりして、環境によっては水彩絵の具以外の絵の具で、画用紙以外の紙やキャンバスなどに描いていたという方もいるかもしれません。

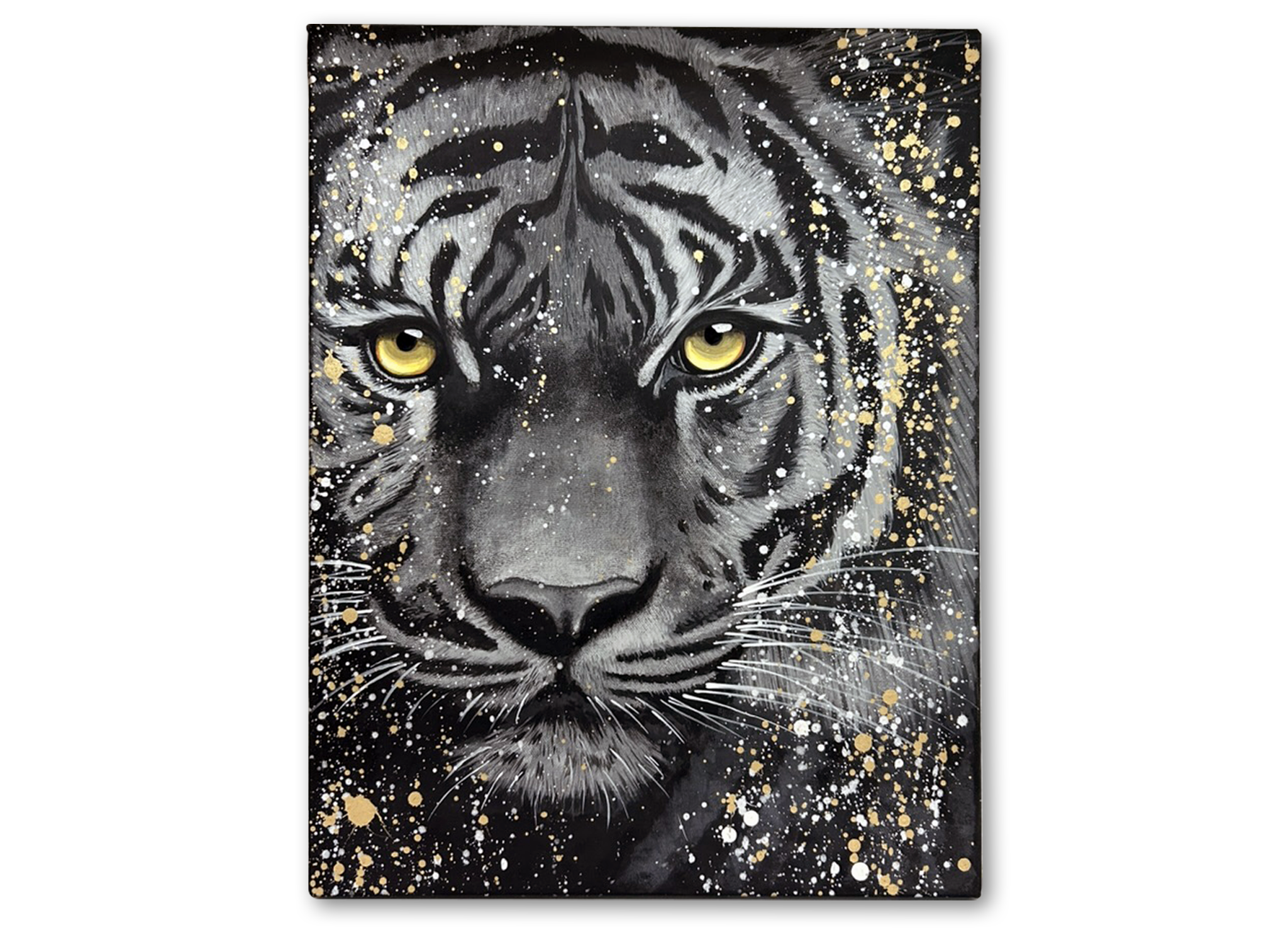

キャンバスというとどんなイメージでしょうか?

画家さんがイーゼルにキャンバスを立てて油絵を描いているイメージや、美術館に飾ってある額に入った絵画などを思い浮かべるかもしれません。

もちろん間違ってはいませんが、アクリル絵の具で描く場合もこのキャンバスはとても向いています。

今回はこのキャンバスについて解説していきたいと思います。

キャンバスについて

キャンバスについてなんとなくイメージできる方は多いと思いますが、実際何でできているのでしょう?

キャンバスは布でできているため、独特の弾力性があります。

また、木製パネルと比べると軽量であるため、持ち運びや展示などがしやすい点もメリットです。

さて、ここでは「キャンバスの素材」「キャンバスの種類」「キャンバスのサイズ」について解説していきます。

キャンバスの素材

キャンバスは簡単に説明すると木の枠に絵を描くための下処理をした布を張ったものです。

この布を画布と呼びますが、大きく分けて3つの種類があります。

・亜麻(麻)

亜麻は生地が丈夫で油絵や大きな作品の制作に向いています。

油絵用の下地が塗ってあるものはアクリル絵の具には向きませんが、アクリル絵の具にも使える下地のものもありますので、購入する際は必ず確認しましょう。

・綿

綿は亜麻に比べると細かい繊維でできており細密な描写に向いています。

また、柔らかくてたわみやすい特徴があり、筆圧や湿気などの影響を受けやすい素材です。

油の酸化には弱いので、油絵には向いておりません。

下地などを塗って強度を上げておくと良いと思います。

麻と比べると安価であることも魅力の一つです。

ちなみにダイソーでもF3のキャンバスが売っていますが(記事作成時)、材質の表記を見ると綿/マツと描いてあります。

・合成繊維

化学繊維によって作られた画布で綿などと混紡されて作られることもあります。

特徴は糸が均一であることから画面も均一で滑らかです。

湿気にも強くて丈夫であるのに低価格でアクリル絵の具にも向いています。

キャンバスの種類

キャンバスというと木の枠に布を張ったものと解説しましたが、それは「張りキャンバス」といわれるもので、他にも種類があります。

・ロールキャンバス

木枠に貼られていない布だけの状態で販売されているキャンバスです。

つまり自分で木枠に張っていきます。

初心者の方はすぐに描くことができる「張りキャンバス」がおすすめですが、何枚も絵を描いていくとキャンバスは厚みがあるので、木枠から剥がして絵画を保存し、木枠を再利用してキャンバスを自分で張るという使い方ですね。

また、既成のサイズにはないオリジナルサイズを作成する場合などにも良いですね。

・キャンバスボード

画布をベニヤ板や厚紙などに張ったものもです。

画布だけではなく紙の表面に布目のような加工を施したものもあります。

キャンバスのサイズ

例えばコピー用紙にはA4とかB5などのようなサイズがあります。

A判がドイツ発祥の国際標準基準で、B判が日本独自の規格として制定されています。

キャンバスにも様々なサイズが存在します。

大きく分けてF(Figure:人物)、P(Paysage:風景)、M(Marine:海景)、S(Square:正方形)という規格があります。

それぞれ何に向いているかというサイズの違いではありますが、どのサイズに何を描くかは自由に決めてもらって構いません。

| キャンバスサイズ一覧表(単位:mm) | |||||

| 号数 | 長辺 | F | P | M | S |

| Figure:人物 | Paysage:風景 | Marine:海景 | Square:正方形 | ||

| 0号 | 180 | 140 | 120 | 100 | 180 |

| 1号 | 220 | 160 | 140 | 120 | 220 |

| SM | 227×158 | ||||

| 2号 | 240 | 190 | 160 | 140 | 240 |

| 3号 | 273 | 220 | 190 | 160 | 273 |

| 4号 | 333 | 242 | 220 | 190 | 333 |

| 5号 | 350 | 270 | 240 | 220 | 350 |

| 6号 | 410 | 318 | 273 | 242 | 410 |

| 8号 | 455 | 380 | 333 | 273 | 455 |

| 10号 | 530 | 455 | 410 | 333 | 530 |

| 12号 | 606 | 500 | 455 | 410 | 606 |

| 15号 | 652 | 530 | 500 | 455 | 652 |

| 20号 | 727 | 606 | 530 | 500 | 727 |

| 25号 | 803 | 652 | 606 | 530 | 803 |

| 30号 | 910 | 727 | 652 | 606 | 910 |

| 40号 | 1,000 | 803 | 727 | 652 | 1,000 |

| 50号 | 1,167 | 910 | 803 | 727 | 1,167 |

| 60号 | 1,303 | 970 | 894 | 803 | 1,303 |

| 80号 | 1,455 | 1,120 | 970 | 894 | 1,455 |

| 100号 | 1,620 | 1,300 | 1,120 | 970 | 1,620 |

| 120号 | 1,940 | 1,303 | 1,120 | 970 | 1,940 |

| 150号 | 2,273 | 1,818 | 1,620 | 1,455 | 2,273 |

| 200号 | 2,590 | 1,940 | 1,818 | 1,620 | 2,590 |

| 300号 | 2,910 | 2,182 | 1,970 | 1,818 | 2,910 |

| 500号 | 3,333 | 2,485 | 2,182 | 1,970 | 3,333 |

表の中のSM(サムホール)は227mm×158mmの特殊なサイズで、親指(thumb)で持つ(hold)ことができるスケッチ板に由来しています。

wSM(ダブルサムホール)というサムホールを縦に2つ並べたサイズもあります。

キャンバスに描く

キャンバスには紙と違った特徴があるので、アクリル絵の具の特徴とキャンバスに描く際の注意点を知っておくとよいでしょう。

アクリル絵の具の特徴

アクリル絵の具は水溶性の絵の具なので水で薄めて使うことができます。

たっぷりの水で薄めて水彩絵の具のように描くことができますし、厚く盛り上げて使う油絵のような表現もできます。

水彩絵の具のような使い方で描く場合は水彩キャンバスがよいでしょう。

キャンバスに描く場合の注意点

キャンバスには布の素材の違いのほかに布目の違いがあります。

キャンバスに使われている糸の太さの違いで、細目、中目、荒目とあり、それぞれに特徴があります。

細目はその名の通り布目の凹凸が少ないので細かな描写に向いています。

中目は程よい凹凸があり、絵の具の定着もよいオーソドックスなキャンバスです。

荒目は布目の凹凸が強く細かい描写には向きません。

絵の具をたっぷり使ったダイナミックな作風や、荒い布目を生かしたかすれや盛り上げ技法などに向いています。

それぞれの特徴を知った上で自分の作風に合ったキャンバスを選びましょう。

下地について

キャンバスには様々な地塗りがされており、それぞれ用途が異なります。

・吸収性下地(水性)

吸収性が良い下地で乾きも早く艶消しです。

アクリル絵の具にも使えて、水彩絵の具にも向いています。

油分を吸収してしまうので油絵には向いておりません。

・半吸収性下地(エマルジョン下地)

絵の具の吸収が程よいのでアクリル絵の具にも油絵の具にも使える下地です。

最も売られているのがこのタイプだと思います。

バランスのよいオールマイティな下地です。

・非吸収性下地(油性)

油絵の具との相性がよいのがこのタイプです。

油性で油を吸収しないので絵の具の油分を吸わず艶がでます。

このタイプはアクリル絵の具などの水性絵の具を使うと剥離してしまうので向きません。

布目が気になる方はジェッソなどの下地剤を塗って表面を滑らかにする方法があります。

表面にジェッソを塗り、乾かしてまた塗る。この工程を2〜3回繰り返し、しっかり乾燥させてから細目のサンドペーパーで研磨します。

ジェッソを乾かす際にドライヤーなどで乾かすと時短になっておすすめです。

キャンバス以外の支持体

ここまでキャンバスについて解説してきましたが、キャンバス以外の支持体についても触れておきたいと思います。

紙

紙は最も馴染みの深い支持体ではないでしょうか。

スケッチブックや画用紙、ケント紙や水彩紙など、とても多くの種類が存在します。

また、様々なテクスチャーもあり作品の幅を広げてくれます。

紙はとても人気の支持体ですが、注意点もあります。

吸水性がよいというのは大きなメリットですが、デメリットとして湿気や直射日光には弱いです。また、その特徴から水分を含んだ後に乾くと紙がよれてしまうので、アクリル絵の具で描く場合は水張りをして紙がよれるのを防止しましょう。

木製パネル

キャンバスや紙以外にも木製パネルという木枠にベニヤ板を貼り付けたものが画材屋さんなどで売られています。この木製パネルにケント紙などを水張りして描くこともありますし、木製パネルに直接描くこともできます。

湿度や温度の変化に強く長期保存に向いています。

何といっても丈夫です。

サイズも多く販売されていますので作品に合ったものを購入することができます。

木製パネルには主にラワンベニヤとシナベニヤの2種類があり、それぞれ異なった特徴があります。

ラワンベニヤはラワンという木材が原料で、木目は少し粗いので少し塗りにくい場合があります。

一般的には安価ですので、直接描かない水張り用のパネルとして使うのがおすすめです。

シナベニヤは軽くて柔らかく、表面が滑らかなので直接描くのに向いています。

少し高価な場合がありますが、仕上がりの美しさを求める場合はシナベニヤがおすすめです。

丈夫な木製パネルではありますが、湿気の多いところに長時間置いておくと剃ってしまう可能性があるので注意しましょう。

その他の支持体

アクリル絵の具はキャンバスや紙、木製パネルはもちろん、石やガラスやプラスチック、コンクリートなど様々なものに描くことができる絵の具です。

水性の絵の具ですが、乾くと耐水性になりゴムのような仕上がりになるのでとても丈夫です。

海や川へ行った時に拾ってきた石に描いてみたりしても面白いと思いますよ。

まとめ

キャンバスの素材には大きく3つの種類があります。

・亜麻(麻)

生地が丈夫で油絵や大きな作品の制作に向いています。

・綿

綿は亜麻に比べると細かい繊維でできており細密な描写に向いています。

・合成繊維

化学繊維によって作られた画布で画面も均一で滑らかです。

キャンバスには「張りキャンバス」という木枠に画布が貼られているタイプ、「キャンバスボード」という画布をベニヤ板や厚紙などに張ったものがあり、どちらもすぐに描き始めることができます。

また、木枠に貼られていない布だけの状態で販売されている「ロールキャンバス」は自分で木枠に張って使用します。

下地についても様々な種類があります。

・吸収性下地(水性)

吸収性が良い下地で乾きも早く艶消しです。

・半吸収性下地(エマルジョン下地)

絵の具の吸収が程よいのでアクリル絵の具にも油絵の具にも使える下地です。

・非吸収性下地(油性)

油絵の具との相性がよいのがこのタイプです。(アクリル絵の具には向かない)

キャンバスの他にも紙や木製パネルに描いたり、アクリル絵の具は石やプラスチックやガラス、コンクリートなど様々なものに描くことができる便利な絵の具です。

アイデア次第ではあらゆるものがアートに変身する可能性を秘めているといっても過言ではないと思います。

アートライフで人生を豊かに!

それではまた、別の記事でお会いしましょう!

特に大きなサイズになると軽さは重要なポイントですね。