こんにちは、デザイナーでアーティストのマキチャリックスです!

絵を描くときにアクリル絵の具で描くときは最初から最後までアクリル絵の具で描く。

水彩絵の具で描くときも同じように最初から最後まで水彩絵の具で描く。

多くの方がそうだと思います。

では、別の絵の具であるアクリル絵の具と水彩絵の具を混ぜてみたらどうなるのだろう?

それぞれの特性を活かして描くことはできるのだろうか?

そんな疑問を感じたことはないでしょうか。

今回はアクリル絵の具と水彩絵の具を混ぜて使えるのか、一つの作品で使い分けることはできるのか?

そんな疑問に対して解説していきたいと思います。

アクリル絵の具と水彩絵の具の特徴

そもそも絵の具ってどうやってできているかご存知でしょうか?

絵の具は幼い頃から学校などで慣れ親しんでいる方が多いと思いますが、何でできているのでしょう?

絵の具は何でできているのか?

絵の具は顔料(色の粉)+展色剤(顔料を結び付ける接着剤のような役割)でできています。

展色剤はバインダーとも呼ばれたりしています。

顔料は鉱物や土などの天然無機顔料、染料から顔料にしたもの、石油を原料にしたものなど様々な原料から作られています。

その顔料をアクリルエマルション(アクリル樹脂を乳化させたもの)で混ぜればアクリル絵の具に、顔料の割合を多くすればアクリルガッシュになります。

アラビアゴムで混ぜれば水彩絵の具になりますし、乾性油で混ぜれば油絵の具になるわけです。

つまり、顔料に混ぜる展色剤の種類によって絵の具の種類も変わるわけですね。

アクリル絵の具の特徴

アクリル絵の具はどんな特徴があるでしょうか。

アクリル絵の具は顔料にアクリル樹脂を加えた絵の具ですが、このアクリル樹脂の特徴が絵の具の特徴になってきます。

特徴の一つに速乾性があります。

読んで字の如く、乾く時間が速いという特徴です。

作品を制作する上で、どんどん描き進めていくことができるのがアクリル絵の具です。

また、水で薄めて使うことができます。

多めの水で薄めて水彩画のような使い方もできますし、絵の具を厚塗りして油絵のような表現もできる便利な絵の具といえます。

また、乾くと耐水性になります。

水で薄めて使えるのに乾くと耐水性になるのですね。

一旦乾くと水で薄めることはできなくなります。

乾くとゴムのような質感になってとても丈夫になります。

他にも透明性があり、下の色を活かした表現ができます。耐久性があって変色しにくいなどの特徴があるのがアクリル絵の具です。

水彩絵の具の特徴

水彩絵の具の特徴はどうでしょうか。

水彩絵の具は小学校の時に使っていた方も多いのではないでしょうか。

水彩絵の具は顔料にアラビアゴムを混ぜて作られています。

アラビアゴムはアカシアセネガルという木から採れる水性の樹脂です。

水に溶けやすく紙への定着性が良いのが特徴です。

水彩絵の具には透明水彩絵の具と不透明水彩絵の具(ガッシュ)があり、違いは顔料と展色剤の割合で、不透明水彩は顔料の割合が多いので不透明になるのですね。

アクリル絵の具にも同じようにアクリルガッシュという不透明絵の具があります。

水彩絵の具は水に溶けやすく、透明感と柔らかな発色が特徴です。

絵の具が乾いた後でも水をつけると溶けるので、にじみやぼかしなどの表現に向いているのが水彩絵の具の特徴です。

アクリル絵の具と水彩絵の具を混ぜる場合の注意点

アクリル絵の具と水彩絵の具はどちらも水で薄めて使うことができる絵の具ですが、特徴に違いがあることが分かりましたね。

では、その特徴の異なる絵の具を混ぜて使う場合、どんなことに注意しなければいけないでしょうか。

水彩絵の具とアクリル絵の具を混ぜる

まず初めに水彩絵の具とアクリル絵の具を混ぜることはできるのでしょうか。

長期的な保存を考えた場合にはあまりおすすめはしません。

物理的に水彩絵の具とアクリル絵の具を混ぜることは、どちらも水溶性でアルカリ性なので問題ないと思いますが、長期的な検証結果がなくデータがないのが理由です。

ちなみにポスターカラーはデキストリン(デンプンを低分子化した多糖類の一種)やアラビアゴムを展色剤とした不透明水彩絵の具の一種ですので同様に考えて良いと思います。

水彩絵の具で描いた上にアクリル絵の具で描く

水彩絵の具で描いた上にアクリル絵の具で描く場合はどうでしょう?

例えば水彩絵の具で描いた絵の上から、ハイライトとしてアクリル絵の具の白を重ね塗りしたり、修正にアクリル絵の具を使用したりするのはどちらも同じアルカリ性の絵の具なので問題ないと思います。

メーカーの違いもある場合がありますので、別の紙などで試し塗りをすると安心ですね。

アクリル絵の具で描いた上に水彩絵の具で描く

では、逆にアルカリ絵の具で描いた上から水彩絵の具で描く場合はどうでしょうか。

この場合は描くことができません。

アルカリ絵の具は乾くと耐水性となり水を弾いてしまいます。

水彩絵の具を上から塗ってもプラスチックの上に塗るのと同じで乾いた後に剥がれてしまいます。

サクラのマット水彩マルチという絵の具はペットボトルや牛乳パックなどにも描くことができますが、プラスチックに描いた作品の長期保存には向きません。

油絵の具の下書きとしてアクリル絵の具で描く

油絵の下書きにアクリル絵の具を使うことはできます。

油絵の具は乾くのに一週間くらいかかったりします。

下書きに速乾性であるアクリル絵の具を使うことで、作業時間を大幅に短縮できるというメリットがあります。

ただし、物理的に油絵の具とアクリル絵の具を混ぜて使うことはできません。

水と油で混ざりませんからね。

アクリル絵の具とアクリルガッシュを混ぜる

アクリル絵の具とアクリルガッシュを混ぜるのは問題ありません。

どちらもアクリル樹脂を展色剤とした絵の具であり、顔料の割合が違うだけなので混ぜることは可能です。

ただし、注意すべき点があります。

アクリルガッシュの特徴としてアクリル絵の具と比べて顔料の割合が多く、不透明でマットな仕上がりが特徴です。(ベタ塗りなどのポスター制作などに向いています。)

アクリルガッシュは厚塗りには向かず、固まった後にひび割れたり剥がれたりする恐れがあります。

その特徴を理解して使うようにしましょう。

絵の具を混ぜて別の色を作る(混色)

ここまで別の種類の絵の具を混ぜたり重ね塗りをしたりする場合の解説をしてきましたが、ここでは絵の具を混ぜて別の色を作る混色について解説していきます。

絵を描いているとチューブの色にない色を使いたい場合や、使いたい色を使い切ってしまった場合などがあると思います。

そもそも絵の具のセットの場合は12色とか24色くらいのラインナップですので、作品の幅を広げるためにも混色は必要になってきます。

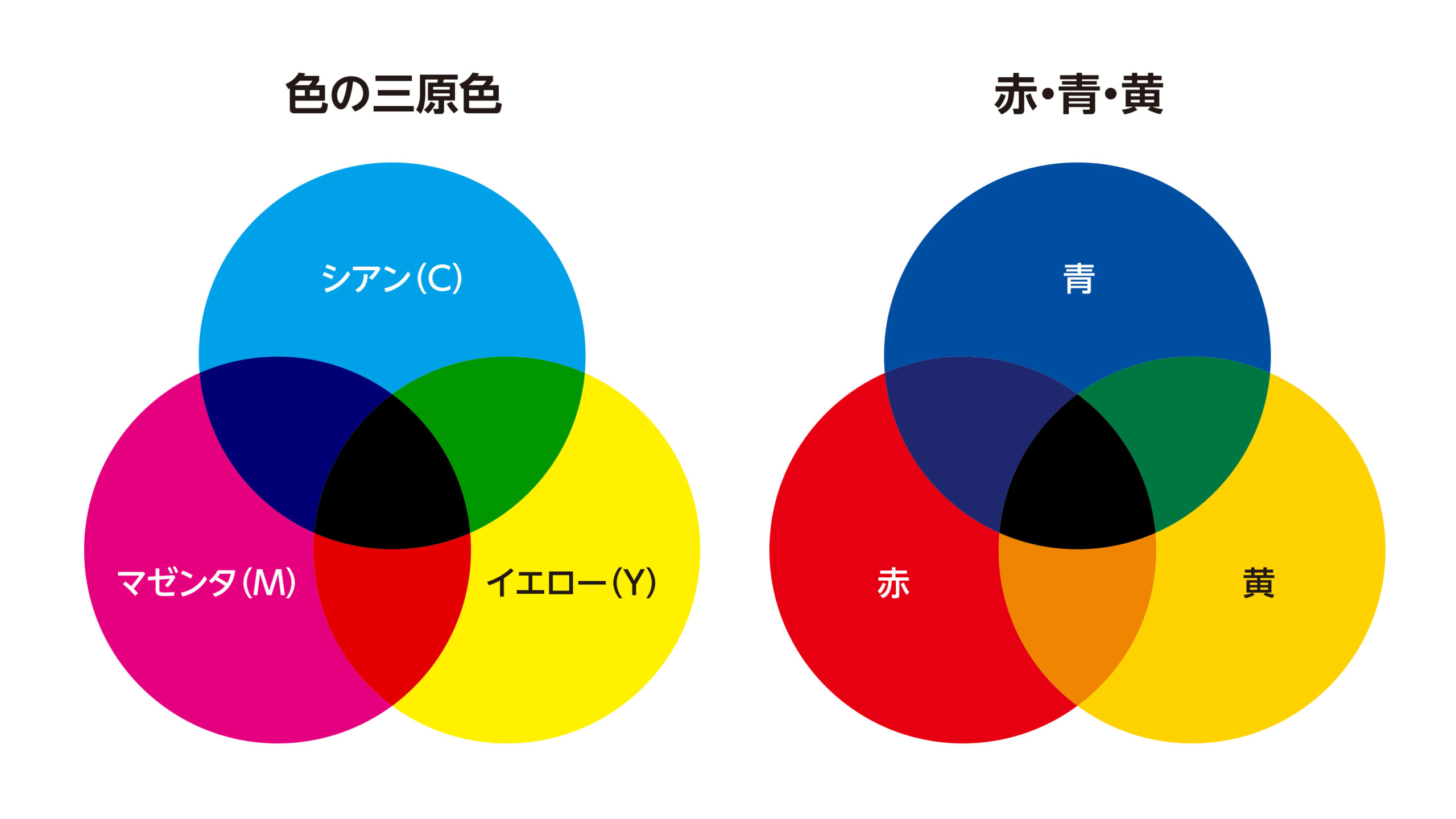

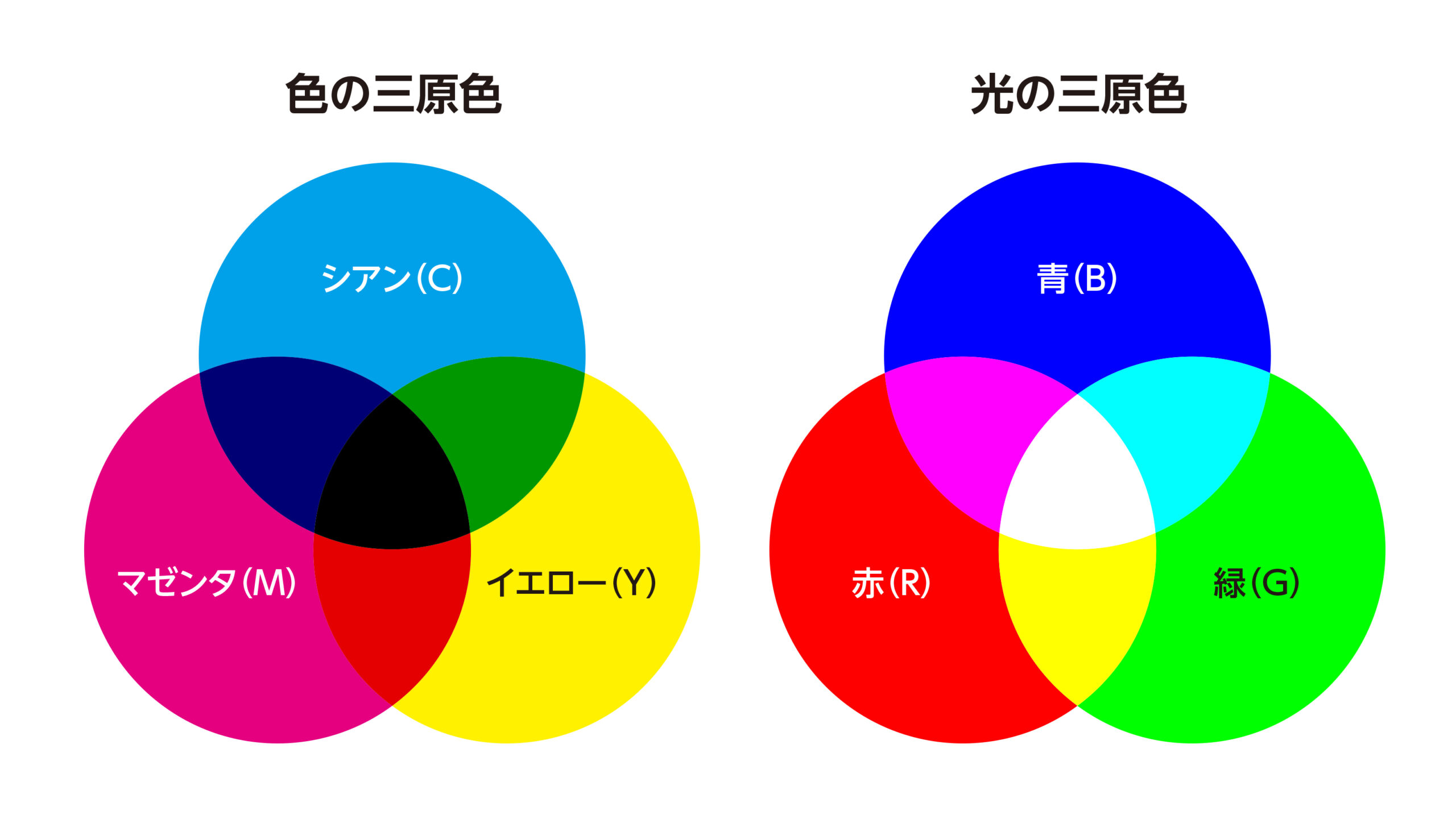

色の三原色について

色の三原色って聞いたことがあると思います。

シアン(C)、マゼンタ(M)、イエロー(Y)が三原色であらゆる色を作ることができます。

印刷機などはこの三原色にブラックを加えた4色がトナーとして使われていますね。

三原色でもブラックは作れますが印刷では完全な黒を出すために三原色に黒(K)を加えた「CMYK」が使われています。

さて、この色の三原色ですが絵の具の場合は赤、青、黄色が最も近い色になります。

この3つの色だけは他の色を混ぜて作ることができません。

三原色を多めに持っておくと他の色がなくなった時に作ることができるので良いかもしれませんね。

三原色は全て混ぜると黒に近い色になります。

ちなみに色の三原色と別に光の三原色というのもあり、光の三原色は全て混ぜると白になります。

光の三原色は赤(Red)、緑(Green)、青(Blue)で混ぜるほど明るくなります。

ブラウン管テレビの画面を虫眼鏡で見ると、この光の三原色のみでカラー映像が作り出されているのが分かるのですが、ブラウン管テレビ自体を見かけなくなりましたね。

ただ、この原理は現在のテレビやスマートフォンなどのディスプレイで色を表現するのに使われています。

混色について

色の三原色に白と黒があればほぼ全ての色を混色で作ることができます。

ただし、金色や銀色、蛍光色など他の材料が必要な色は作ることができません。

赤と黄色の混色でオレンジ色

.jpg)

赤と青の混色で紫色

.jpg)

青と黄色の混色で緑色

.jpg)

赤と白の混色でピンク色

.jpg)

青と白の混色で水色

.jpg)

黄色と白の混色でクリーム色

2.jpg)

黒と白の混色で灰色

.jpg)

など、混ぜ合わせる色や割合によって無限に色を作ることができます。

基本的な混色の組み合わせを覚えておくと思った通りの色を作ることができるのでおすすめです。

混色の際に注意すべき点とは

混色の際に注意すべき点もあります。

例えばチューブのままの緑と、青と黄色の混色で作った緑が全く一緒というわけではありません。

混色の場合は混ぜる色が多いほど彩度が低くなる傾向があります。

多くの色を混ぜていくと濁ったグレーや茶色系の色になっていくのでなるべく少ない色数で混色する方が綺麗な色を表現することができるでしょう。

混ぜる順番にも気をつけたいものです。

明るい色に暗い色を混ぜる場合、暗い色の量を多くしてしまうと明るく戻すのに多くの絵の具が必要になり大変です。

少しずつ慎重に増やしていきましょう。

白や黒を混ぜる場合の注意点もあります。

白や黒は無彩色と呼ばれる彩度が無い色です。

ですので、混ぜるほど彩度が落ちていきます。

この場合も慎重に混ぜる量を増やしていきましょう。

まとめ

今回は絵の具を混ぜて使う、別の絵の具の重ね塗りをする場合や混色で色を作ることについて解説してきました。

絵の具に限らず、画材には鉛筆やパステル、木炭など様々な画材があり、それぞれ特徴もあります。

それらを組み合わせて作品を制作することで表現の幅も広がります。

それぞれの画材が持つ特徴を理解して、表現をするための知識をつけていけばイメージする作品がきっとできると思います。

また、ギャラリーや展覧会などで作家さんから話を聞ける機会があれば、どのような画材でどうやって表現しているか説明してくれることもありますので、実際に画家・アーティストの作品を観に行くこともおすすめです。

アートの世界はアイデア次第で無限に広がる可能性を秘めていて、とても魅力的ですね。

アートライフで人生を豊かに!

それではまた、別の記事でお会いしましょう!

この特徴は注意しないと絵の具がついた筆が固まってしまったり、パレットに出した絵の具が固まって取れなくなったりします。