こんにちは、デザイナーでアーティストのマキチャリックスです!

アクリル絵の具でキャンバスに絵を描くときに、下地って必要なの?

なんだか面倒そうだなって思ったりする方もいるかもしれませんね。

今回はアクリル絵の具でキャンバスに描く前に行う下地づくりについて解説していきたいと思います。

下地づくりにどんな意味があるのか、何が変わるのか、それらのことを知るだけで下地づくりのイメージも変わるかもしれません。

アクリル絵の具でキャンバスに描く前になぜ下地づくりをするのか?

皆さんは初めてキャンバスに描いたときに、どんな印象を持ちましたか?

まだキャンバスに描いたことは無いという方もいらっしゃるかもしれませんが、私は描きにくいって感じました。

なぜかというとキャンバスの表面の凹凸が気になって思った通りの筆のラインが出しづらいと感じたからです。

下地づくりの重要性

販売されているキャンバスには最初から下地処理が施されている場合が多く、購入してそのまま絵を描くこともできますが、キャンバスの表面の凹凸が気になるという方は少なくないのではないかと思います。

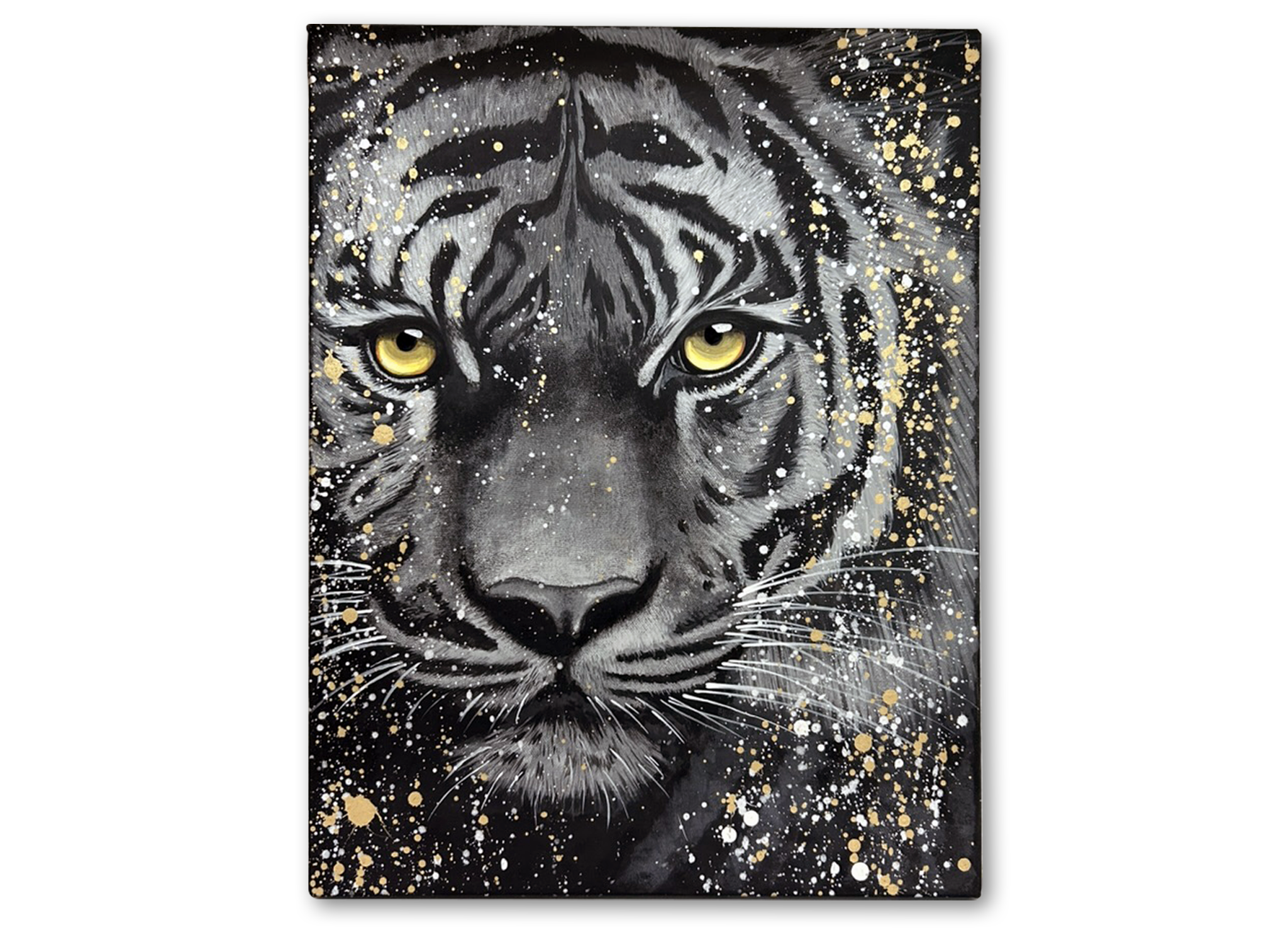

厚塗りで表現する抽象画などはあまり影響がないかもしれませんが、細い筆を使って細かな描写などをする場合などは、この表面の凹凸は結構気になるのではないでしょうか。

このキャンバスの表面の凹凸を無くしてツルツルにすれば細かな表現もしやすくなります。

また、作品のイメージによってはあえて表面を立体的にしたり、ざらざらした質感にしたり下地づくりは作品の仕上がりに大きく影響する大切な工程と言えるでしょう。

下地で変わるアクリル絵の具の発色

販売されているキャンバスはほとんどが下地処理をされています。

大きな画材屋さんには下地処理がされていないキャンバスが販売されていますが、取り寄せてもらわないと購入できない画材屋さんも多いですね。

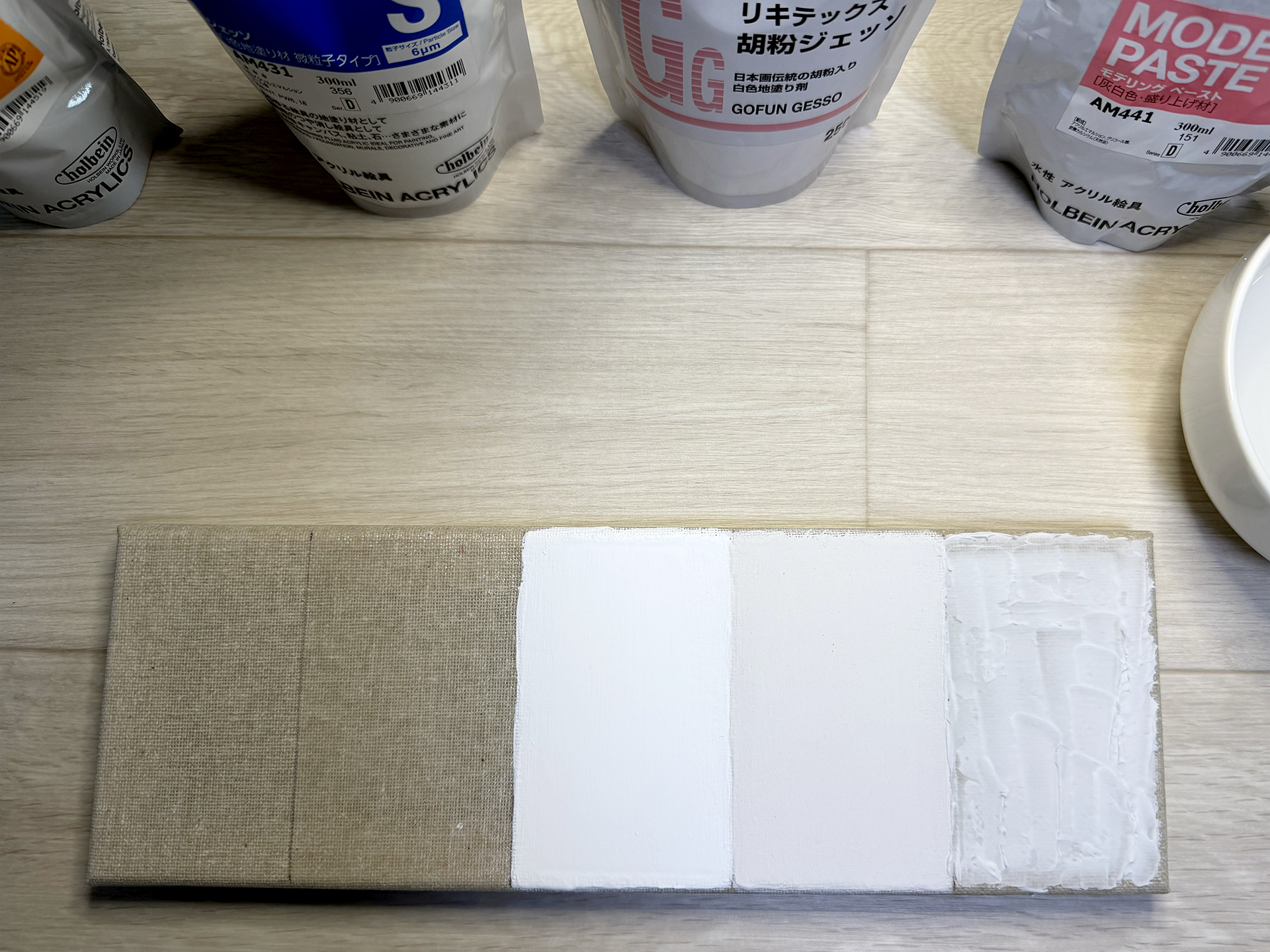

今回はポリエステル25%、綿75%の生地に特殊なプロセス処理が施され、4層の生地で下地処理をされたキャンバスに直接アクリル絵の具を塗った場合と、下地を塗ってからアクリル絵の具を塗った場合の発色の違いを検証してみました。

キャンバスには初めから下地処理がされていますが、敢えて白ではなく生地の色を残したキャンバスを使用して、発色の違いが分かるようにしました。

ジェッソで下地処理をしているキャンバスはしっかりと絵の具がのって発色も良いのが分かります。

一方、下地処理をしていないキャンバスとジェルメディウムで下地処理をしたキャンバスは生地の色が残っているので発色はあまり良くないのが分かりますね。

下地で変わる絵画の耐久性

キャンバスに下地を塗ることで発色が良くなるわけですが、それだけではありません。

絵の具の耐久性を向上させます。

また、絵の具のひび割れや剥がれなども防ぐことができます。

それによって作品を長期的に保存することができるようになります。

最初の一手間が後に大きな違いとなるとても大切な工程なのですね。

アクリル絵の具でキャンバスに描く!下地づくりの種類と特徴

下地づくりの大切さについて解説してきましたが、実際に下地づくりというのはどんな種類があるのでしょうか。

ここでは4つの種類とその特徴を紹介したいと思います。

作品のイメージに合った下地づくりの参考にしていただければと思います。

ジェッソでつくる下地

アクリル絵の具でキャンバスに描く前に塗る下地剤として多くの方が使っているのがジェッソだと思います。

ジェッソをキャンバスに塗ることで表面の凹凸を無くしてツルツルにすることができます。

発色も良くなり、絵の具もよくのるようになります。

ジェッソでつくる下地については後でやり方を詳しく説明します。

モデリングペーストでつくる下地

モデリングペーストとは大理石粉末とアクリル樹脂でできていて、立体的な表現をするときに使用します。

ペースト状で、そのまま使うこともできますし、絵の具を混ぜて使うこともできます。

ジェッソがキャンバスの表面をツルツルにするのに対してモデリングペーストは立体的な表面を作り出します。

乾燥後は彫刻刀などで削ったり掘ったりすることもできます。

ジェルメディウムでつくる下地

ジェルメディウムはアクリル絵の具に混ぜてツヤを出したり透明感を調整したりするメディウムです。

布や木材などの絵の具が染み込みやすい支持体に下地として塗ることで、絵の具の染み込みを防いで塗りやすくなります。

ジェルメディウムに関しては他にも多くの用途がありますが、ここでは下地としての内容に留めておきます。

胡粉(ごふん)でつくる下地

胡粉とはホタテなどの貝殻の粉で日本画の材料として伝統的に使用されています。

その胡粉をアクリルジェッソに混ぜて作られた下地剤が胡粉ジェッソで、胡粉のザラザラとした質感が特徴です。

にじみやぼかしなどの表現に向いていて独特の美しさがあります。

胡粉ジェッソはジェッソと比べると少しグレーがかった仕上がりになります。

アクリル絵の具でキャンバスに描く!下地づくりのやり方

アクリル絵の具でキャンバスに描く場合に使われることが多いのがジェッソです。

ここではジェッソをおすすめする理由と、実際にジェッソを使って下地づくりをする際のやり方について解説していきたいと思います。

下地にジェッソをおすすめする理由

キャンバスの表面は布目があって凹凸があります。

細かいタッチはその布目が気になる場合も多いと思います。

この布目の凹凸がキャンバスと紙の表面の大きな違いだと言えるでしょう。

この凹凸を埋めて滑らかにするのがジェッソです。

要するにジェッソで下地をつくることで絵を描きやすくするわけですね。

これが下地にジェッソをおすすめする理由です。

また、絵の具の発色を良くして、耐久性を上げ絵画の長期保存を可能にする点でもおすすめです。

ジェッソで下地をつくってみよう!

では、実際にジェッソで下地をつくってみましょう!

まず用意するものは

・キャンバス

・ジェッソ

・刷毛(キャンバスの大きさによって筆でも良い)

・皿

・スプレー(水)

・耐水ペーパー#400

・新聞紙(机が汚れないように下に敷く)

ジェッソは使用する前によく揉んで混ぜておきましょう。

粘度が高く感じられる場合は20〜30%くらい水で薄めて使います。

キャンバスの下には新聞紙を敷いておきましょう。

(ジェッソが付いて乾くと取るのが大変です)

刷毛を使ってジェッソをキャンバスに塗っていきます。

小さなキャンバスの場合は筆の方がやりやすいです。

絵の具用の筆との併用はさけましょう。

この時に厚く塗りすぎるとひび割れてしまうことがあるので全体に薄く塗りましょう。

側面にも描く作品には側面にもジェッソを塗っておきましょう。

その場合は瓶などでテーブルからキャンバスを浮かせておくと塗りやすいです。

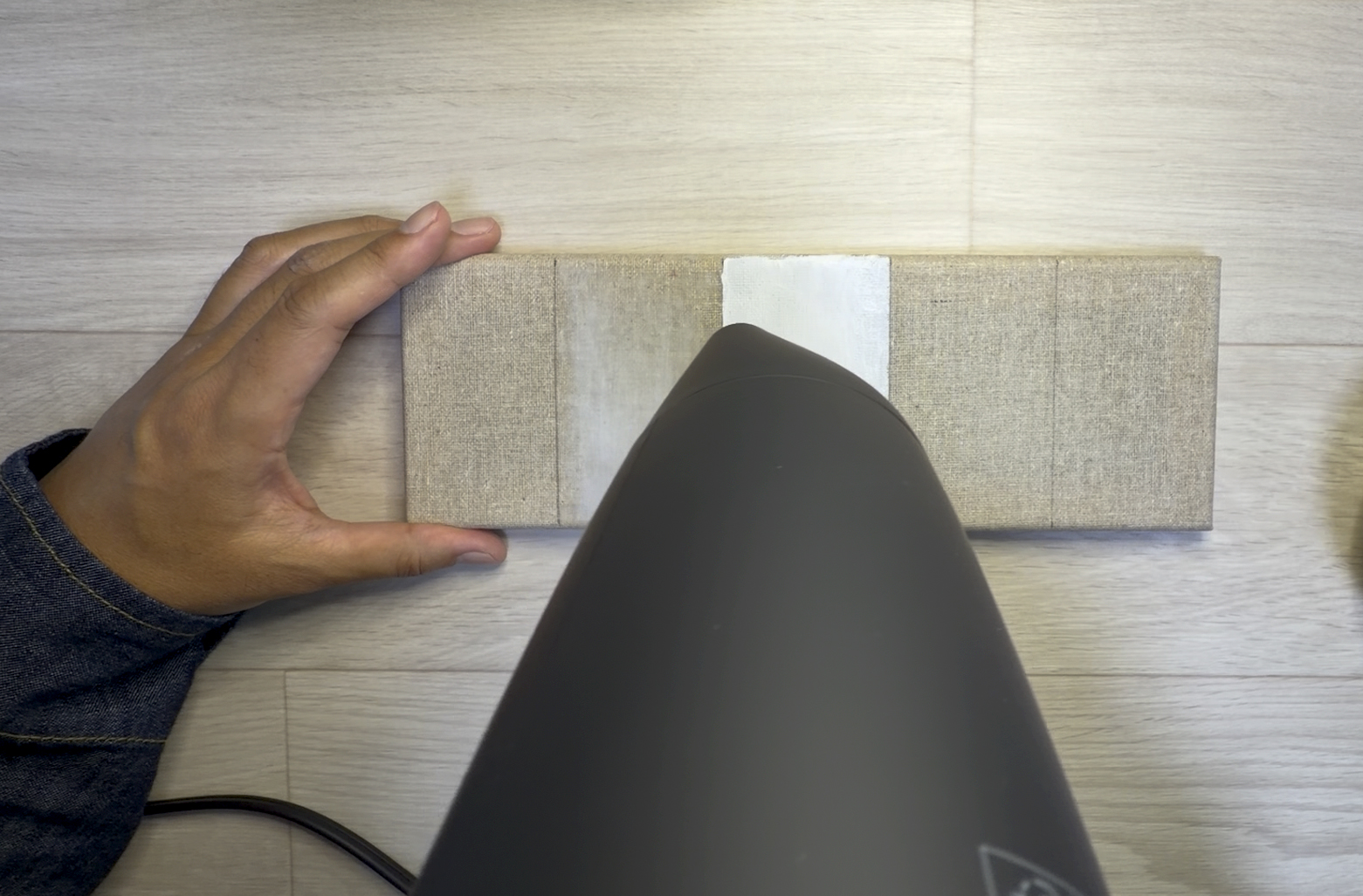

乾くまでに時間がかかるのでドライヤーで乾かすと時短になっておすすめです。

乾いたら2層目を塗ります。

1層目が縦方向に塗ったら2層目は横方向のように違う方向に塗るとより均一にムラなく塗ることができます。

3〜4回ほど繰り返し塗りキャンバスの布目が見えなくなったら、仕上げに移ります。

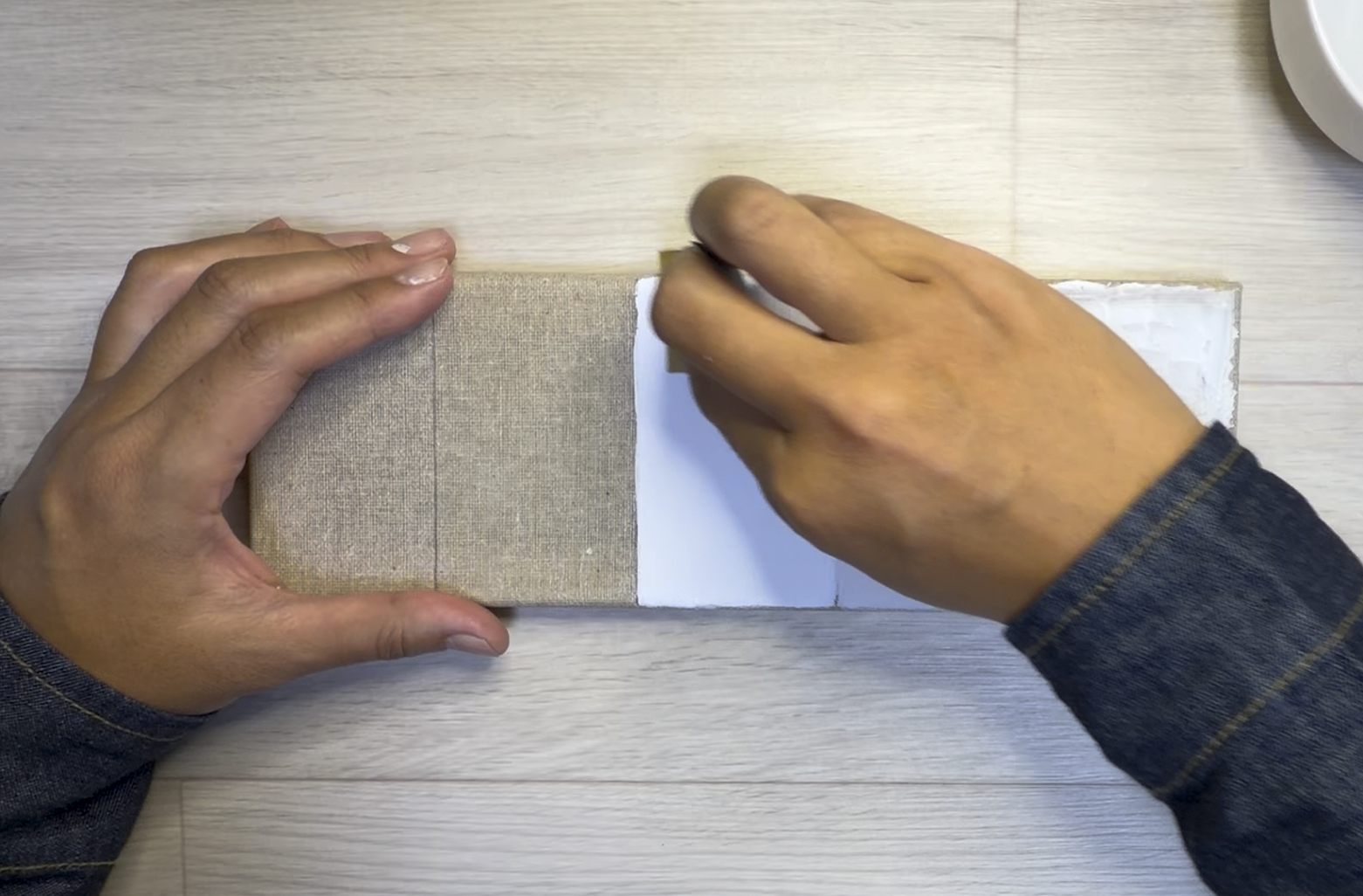

しっかりと乾燥させてから、スプレーで水をかけて耐水ペーパーで表面を磨きます。

当て木などに耐水ペーパーを巻き付けて磨くと作業しやすいと思います。

あまり力を入れすぎず、優しく円を描くように磨くのがコツです。

表面が滑らかになってきたら乾燥させて下地づくりは完成です。

生キャンバスと下地づくりしたキャンバスの違い

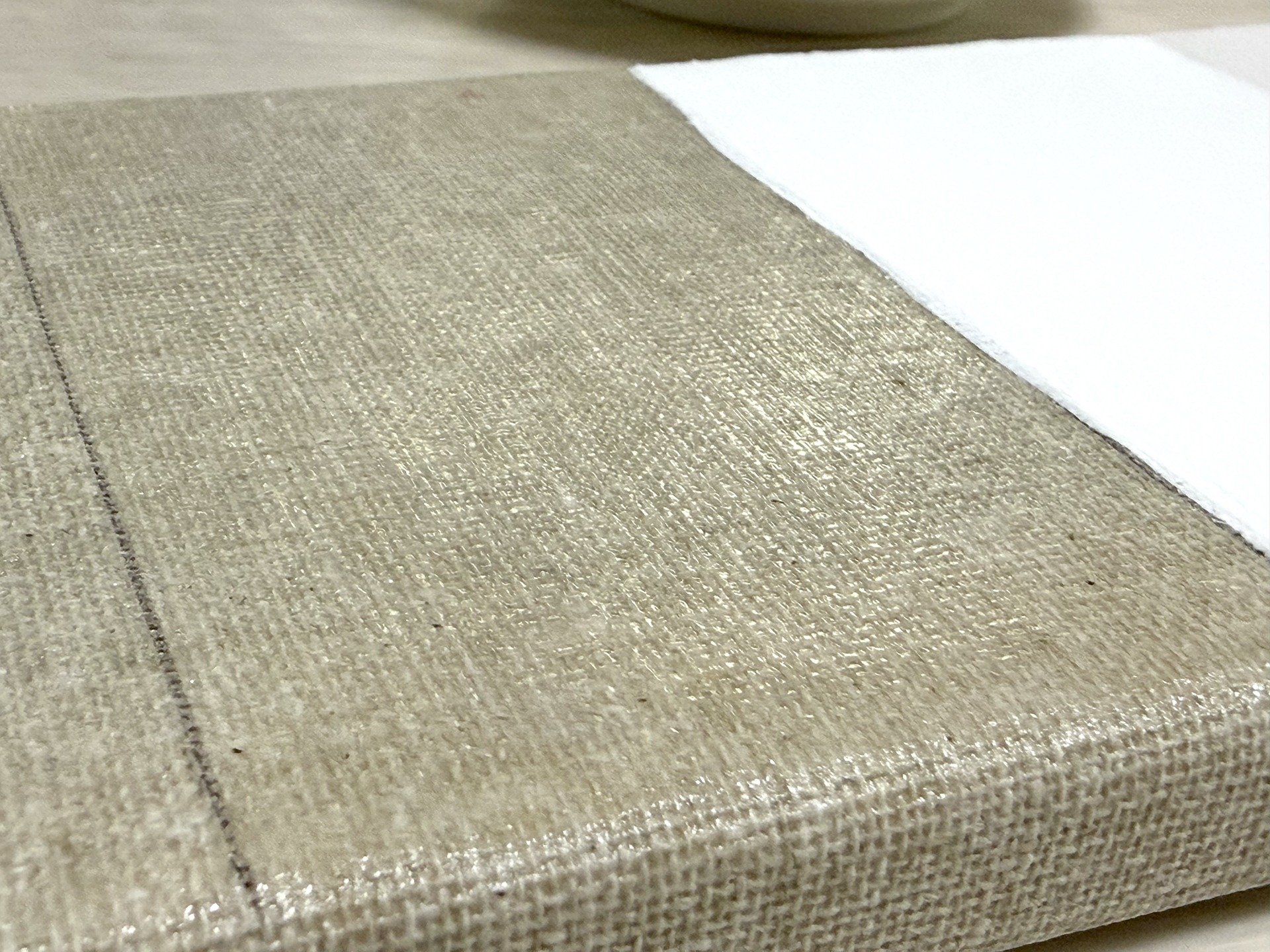

画材屋さんでもあまり見ることは少ないかもしれない「生キャンバス」

販売されているほとんどのキャンバスには下地処理がされています。

キャンバスの表は下地で白いけれど裏を見てみると麻布の色だったりするキャンバスは下地処理をされているのが分かりやすいですね。

生キャンバスは絵の具の吸収を抑えるためのジェッソが塗られていない状態ですので、そのまま絵の具をのせることができません。

また、布そのものの状態ですのでとても柔らかいです。

そもそも木枠に張られていないロール状で販売されているものもあり、自分で木枠に張ってジェッソを塗る前の膠引き(にかわびき)、ジェッソで下地づくりをする必要があります。

メリットとしては自分で下地を作るので布の目の荒さから、下地づくりの調整まで自分の好みや作風によって変えることができます。

キャンバスから制作するのは、絵を描き始めるまでにとても多くの準備が必要ですね。

まとめ

今回はキャンバスに描く前の下地づくりについて解説しました。

ここでいう下地づくりとは販売されているキャンバス(すでに下地処理がされている)の表面の凸凹を無くしツルツルの面をつくるための下地づくりですね。

最もポピュラーな下地づくりはジェッソを使った方法だと思います。

作品のイメージによってはモデリングペーストで厚みを出したり、胡粉ジェッソで質感を出したり様々な方法があるのも絵画の面白いところだと思います。

また、自分で亜麻布を木枠に張ってキャンバスを制作してみるのも良いかもしれませんね。

画材屋さんに行くと多くの下地材が販売されていますので、実際に足を運んでみるのもおすすめですよ。

アートライフで人生を豊かに!

それではまた、別の記事でお会いしましょう!

下地は絵の具の発色という面でとても重要だということがわかりますね。